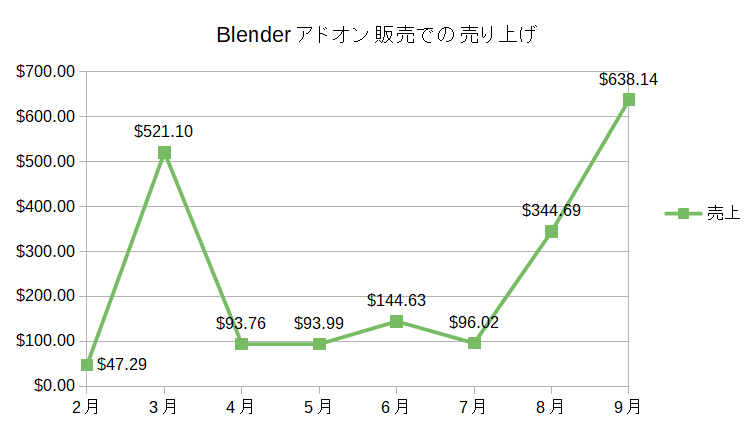

プラグイン販売で月最大6万稼ぐことができた際のレポート・一連の流れを紹介する。

だいぶ開発から販売までの流れが固まって来たのでここにまとめる。

今回は、開発から説明書づくり、告知と告知用素材作りなどを解説する。

次回はこちら ↓

もくじ

まえがき

プラグインは、作っただけでは終わりではない。

自分だけが使うのであれば作るだけでもいいが、公開して誰かに使ってほしければ、他人でもわかる説明書を作って、動画やパッケージなどの告知用素材を作り、十分に告知し、購入後のサポートをする必要がある。

この4つがプラグインを開発するのと同じか、それ以上に大変である。

それぞれ解説する。

自己紹介

筆者は3DCGソフト Blender のプラグインの開発・販売で、月に最大6万売り上げている(執筆時点)。

本業はプログラマーではなくCGモデラー・CGデザイナーで、

プログラミングは Blender の Python が初めてであり、独学。

やったこと

- プラグイン開発

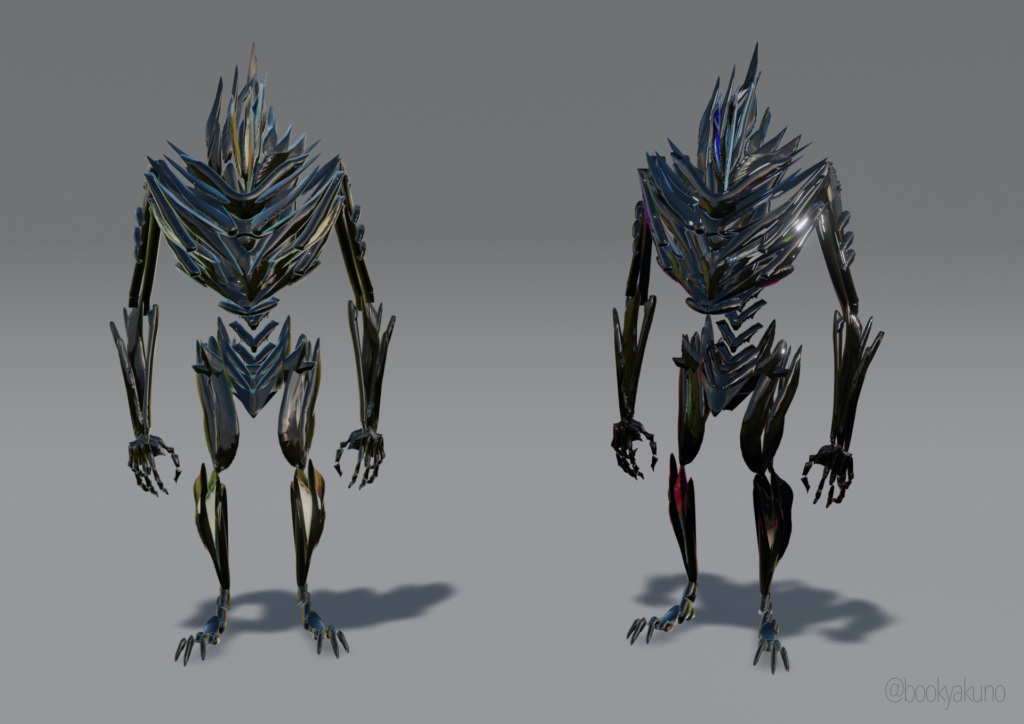

- デモ用モデルを作る

- パッケージなどのデザインを凝る

- デモ動画を作る

- 複数の販売サイトで売る

- 自サイトでのアドオンの解説

- Twitterなどで告知

- サポート・アップデート

- 無償プラグインも公開して自身を告知

開発する

作業をしていて必要に感じたことや、実現できそうな思いつきの発想などを形にする。

具体的なプログラミングに関しては、ここでは省く。

既に前例がないか調べる

自分が考える大抵の物事のほとんどは、大抵誰かがすでに思いついて実現している。

検索してみて、それに満足するものがあるようなら、多くはここで開発せずに終わる。

だが、場合によってはまだ存在しないこともあるので、その場合に開発を始める。

車輪の再発明をしないためにもこれは重要。

自分のプラグインを作るプラットフォームであるBlenderは、まだまだ足りない機能はあり、発展途上で、商業利用が多くはなく、

「Blenderユーザーであり、中級者以上の熟練度と技術を持っていて、なおかつスクリプト開発できる人間」というのは結構少ない。

- 前例がないか調べる

- 車輪の再発明をしない

実際に制作で使ってみてデバッグ・修正

コーディングしながら正常に動いているかどうかを都度検証するのも大事だが、実際に作ったプラグインを利用してなにか作ってみると、より実践的にバグがないかを把握できる。

デモ用モデルを作りながらデバッグするとよい。

プラグインの名前を決める

プラグインの機能の内容がわかるようにする必要があるので、意外と重要である。

留意点

- スクリプトの内容がわかるようにする

- 固有の名詞にする

- 特徴的であればブランド感が出るが、奇をてらいすぎないこと

- 印象に残りやすくする

- 覚えやすさ・書きやすさを考慮する

- 検索して既存のものがないか調べる

- 検索した時にヒットしやすさを考える

説明書を作る

説明がなければ、作ったプラグインがどのような機能で、どのように動作するのか、どんな機能が存在するのかさえ、作った本人以外把握することができない。

しっかりと解説を作る必要がある。

リリースノートでの変更点も細かく書く。

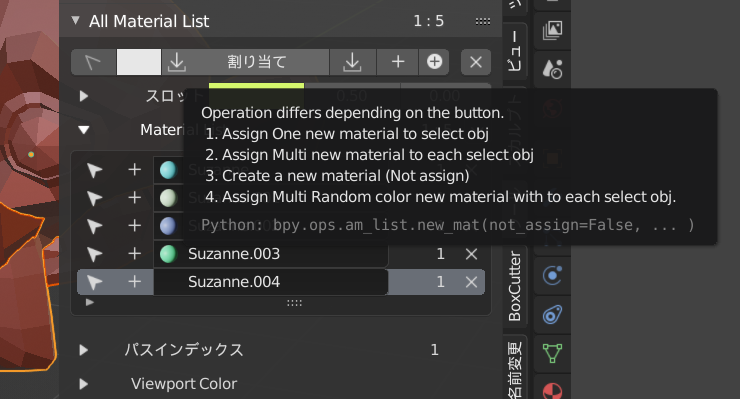

プラグイン内に、わかりやすいメニューを作る・説明を作る

わかりやすいメニューを作ることは、自分自身が使いやすくなるのでメリットも大きい。

プラグイン内にも説明を入れる。

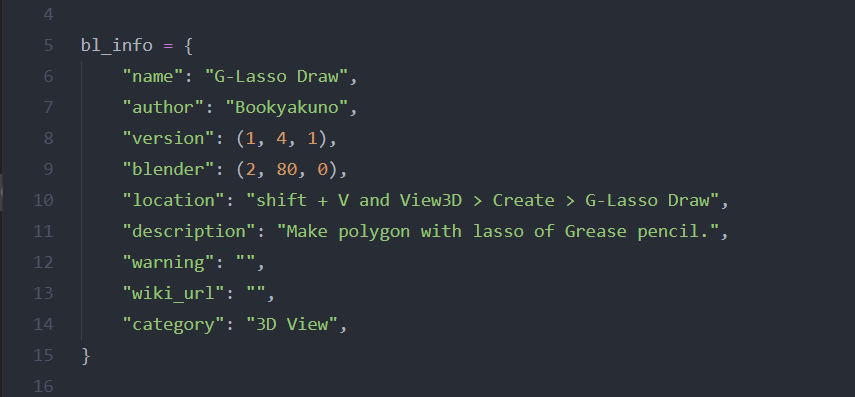

Blenderを例にすると、 operator の bl_description を書く。

英語に翻訳する

多くのコミュニティは、日本語ではなく英語の方が主であり、規模も大きい。

英語圏に対応することは多くのユーザー獲得につながる。

ただし、すべての説明・告知・会話を英語に翻訳する必要があるので、翻訳の手間は非常に大きい。

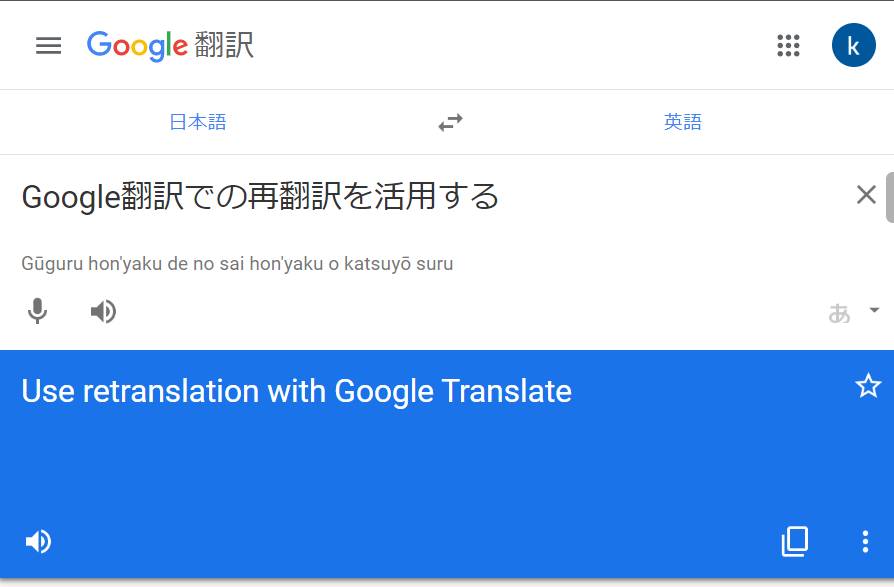

翻訳サイトでの再翻訳を活用する

自分で翻訳できるならそれに越したことはないが、今の時代には機械翻訳がある。

私の場合は、文章を正確に翻訳されやすい日本語で作り、Google翻訳して、再翻訳して、確認・修正する、という作業を、全文にひたすら繰り返すことで英文を作っている。

日本語再翻訳の明らかにおかしい箇所は修正できるし、1から文章を作るのは大変でも、中学英語程度の知識さえあれば、既にできた文章の文法がおかしいかどうかくらいは多少はわかる。

完全に正確でなくても、間違った意図にならなければ合格ラインとする。

- 文章を正確に翻訳されやすい日本語で作る

- Google翻訳する

- 再翻訳する (Ctrl + Shift + S で言語の入れ替えができる)

- 再翻訳の日本語と英語自体に問題がないか確認

- 問題があればその都度修正し、再翻訳

告知用素材を作る

デモ用モデルを作る

デモ動画や告知には、デフォルトのプリミティブモデルを使うのではなく、出来の良いモデルを使うと見栄えがよく、複雑なモデルの方がスクリプトの処理がわかりやすい場合がある。

そして、そのモデルをサムネにすれば、「このキャラが映ってるということは〇〇のプラグインか」という風に覚えてもらいやすい。

プラグインのパッケージを作る

商品としてのブランド感を高める。

実物の商品でも、見栄えがよく目が付きやすいパッケージの方が売れる。

ひと目で内容がわかるようにする。

機能がわかりやすいデザインを作ったり、デモ用に作ったモデルを活用するとよい。

プラグインそのもののUIを載せる場合は、見栄えが落ちないように注意する。

販売サイトの規格に沿う

販売サイトによって要求される画像サイズがあるので、それに従う。

YouTubeのサムネイルは、1280×720が推奨されている。

BlenderMarket であれば、パッケージ画像は1200x600に制限される。これは各販売サイトごとに要件を確認すること。

- 画像サイズは、販売サイトが要求する規格に沿う

動画を作る

文字での説明より、視覚に訴えることは非常に効果的で、実演した動画は機能がわかりやすい。

わかりやすさと見栄えを重視する。

これも中々大変な作業ではある。

見栄え重視で大まかにわかる短い動画と、解説用の詳しい動画を分けて作ってもよい。

GIF動画も、自動再生されて短い内容で把握しやすいのでおすすめ。

- 視覚に訴えることは非常に効果的

- わかりやすさと見栄えを重視する

動画を撮影する

実演動画を撮影する際、大抵最初の数回はミスや撮り忘れで失敗するので、根気よく撮影する。

うまく撮影できるまで何度かやり直す。

画面に不要なものが映らないにすること。アプリのUIも不要なら映さない。

自分が使用している録画ソフト

- Windows標準のキャプチャツール(win + G)

- ScreenToGif

- GIF動画を録画できるフリーソフト

- 編集機能は一通り揃っており、Office製品のようなUIで使いやすい

編集する

倍速やカットを活用して不要な部分を映さない・スムーズに見れる動画を作ることを心がける。

動画開始の数秒で視聴をやめさせないように注意する。

動画時間を長くしすぎない。

サムネイルには凝る。

動画一覧が並ぶ小さな画像で、動画内容がわかりやすく、目を引くものを作る。YouTubeであれば動画外の画像を設定できる。

自分の使用している動画編集ソフトは、 DaVinci Resolve 。

無料で高機能・UIもわかりやすく、おすすめ。

- 倍速やカットを活用して不要な部分を映さない

- スムーズに見れる動画を心がける

- 動画開始の数秒で視聴をやめさせないように注意する

- サムネイルを凝る

動画時間について

動画を作る場合は、動画時間を長くしすぎない方がよい。

娯楽が溢れている昨今、簡単に見られる動画が好まれる。

それぞれの動画時間による用途の違いを紹介する。

- 30秒以下

- 商品のセールスポイントをパッと見せることができる

- SNSで見やすい

- おすすめ

- 1分~3分

- メイン機能の概要がわかる

- 30秒~3分までが簡単に見やすい動画

- おすすめ

- 3分~10分

- 一通りの機能の概要がわかる

- 10分~30分

- 多くの機能の具体的な使い方がわかる

- どちらかというと、購入者向けにじっくりと解説する動画になる

- 長いので、見込み顧客向けに30秒~3分の動画も作る必要がある

動画投稿サイトに投稿する

色々あるが、最大手であるYouTubeが安定。

その他には、Vimeo・ニコニコ動画・bilibili動画など。

告知する

作った動画や画像を多用して、視覚的にわかりやすく目に入りやすくすること。

- なるべく画像を使う

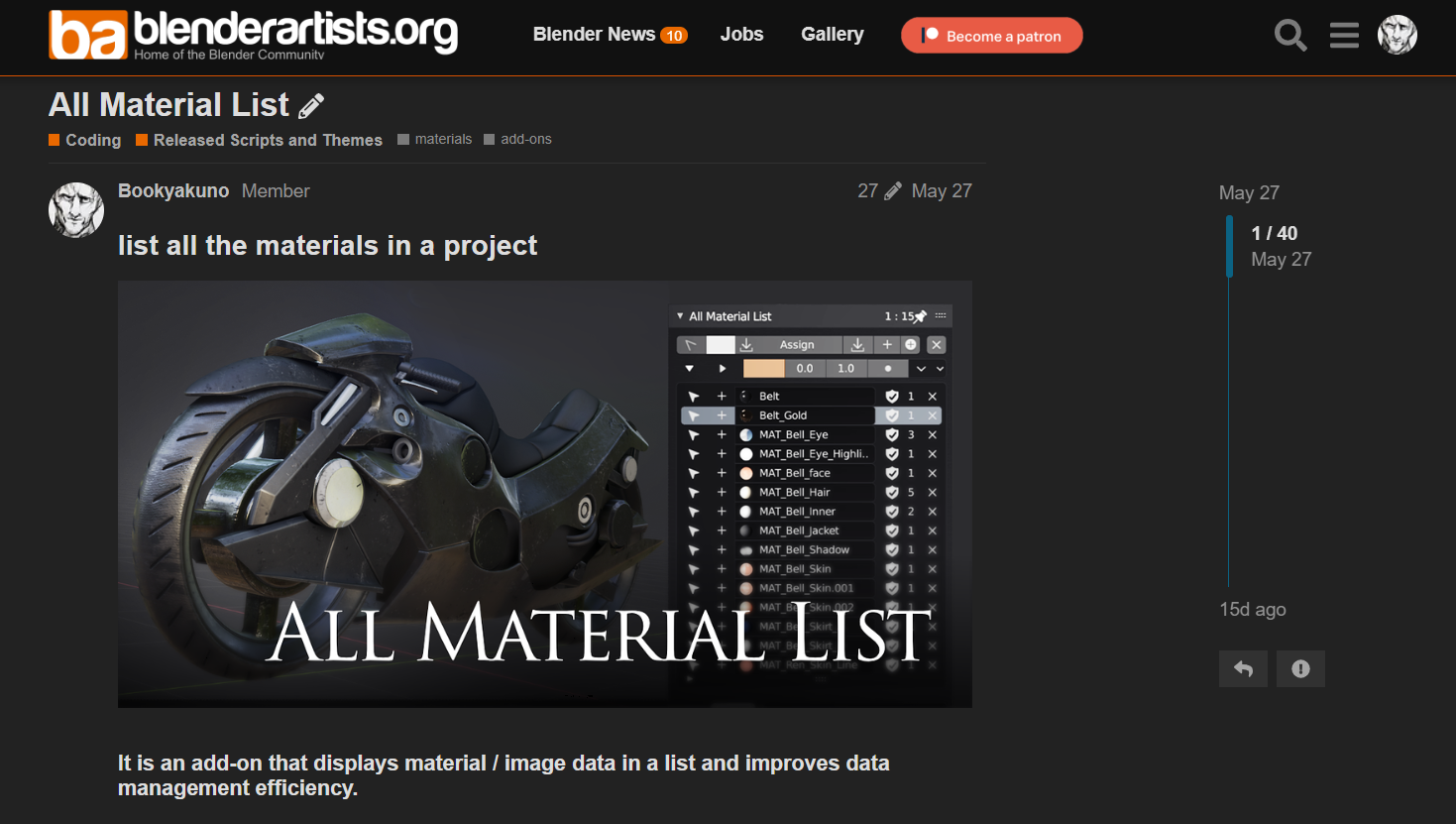

BlenderArtists

そのプラグインのソフトのコミュニティで告知する。

Blenderでは、BlenderArtistsがおそらく最も有名なBlenderのコミュニティサイト。

ここに投稿して、十分にわかりやすく説明をつけて告知すれば、多くに周知させることができる。

海外のサイトなので、会話も英語でする必要がある。

自サイト

自分のサイトを持てば、自分の伝えたい情報を好きなように作り込むことができる。

正直手間なので告知だけならおすすめはしないが、告知以外にもやりたいことがあるなら作る価値はあるだろう。

自分は、スクリプトの説明のような長文を乗せる場所が必要に感じてきたことと、以前から自サイトを作りたいと思っていたこと、記事執筆などもしたかったなどのいくつかの理由があったので作成した。

ウェブの知識・多少のコーディングの知識・ドメイン・サーバー契約・サイト制作の労力などがある。

利点

- 好きに作り込むことができる

- SEO対策をしっかりすれば、検索でヒットされやすい

- 長期的に見れば検索からの流入はかなり大きい

欠点

- ウェブの知識が必要

- ドメイン・サーバー契約の維持費がかかる

- ロリポップ・ムームードメインなら、

- 年6000円(月500円) + ドメイン年1000円程度

簡単に投稿しやすいが、効果的な告知には、自分のアカウントを育てて、それなりにフォロワーを増やす必要がある。

リアルタイム性がとても高いが、その分非常に刹那的で情報が流れやすい。

あくまで一時の告知場所として利用し、他に公開サイトを用意すること。

- 簡単に投稿しやすい

- 告知に使うには、フォロワーを増やす必要がある

- 古い情報は埋もれやすい

その他

ウェブサイトは、ほとんどがそのサイトの利用者にしか届かないので、余力があれば多くのサイトで告知する。

次回

次回は、販売サイトの紹介から振り返りまでを解説する。

【マーケティング】プラグイン販売で稼いだ際のレポート・一連の流れ – 02【販売サイトの紹介から売り上げの振り返りまで】 – 忘却まとめ

https://bookyakuno.com/plug-in-sales-report-02/